糖尿病前期是血糖水平高于正常值但尚未达到糖尿病诊断标准的阶段,这一时期如同身体发出的“预警信号”。若不加干预,约三分之一的人会在未来十年内进展为糖尿病。但值得庆幸的是,这一进程并非不可逆转——通过科学的生活方式调整,完全有机会将健康风险控制在萌芽状态。

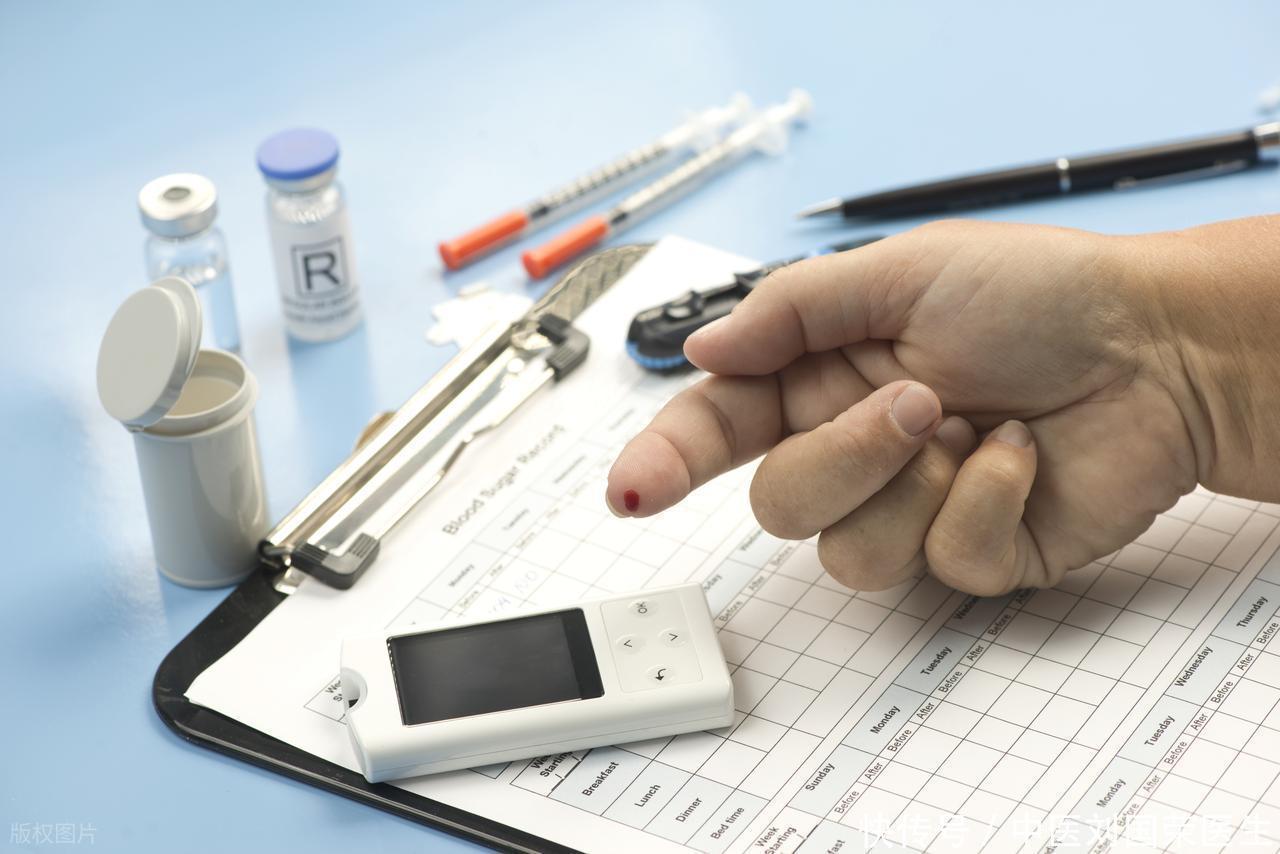

规律运动是激活代谢的“钥匙”运动能显著提升肌肉对葡萄糖的利用率。建议每周进行150分钟中等强度有氧运动,如快走、游泳或骑自行车,搭配抗阻训练如深蹲、俯卧撑,可进一步增强胰岛素敏感性。运动时间无需集中完成,每次30分钟、每日两次的碎片化锻炼同样有效。需注意,运动前后应监测血糖,避免空腹运动引发低血糖。

规律运动是激活代谢的“钥匙”运动能显著提升肌肉对葡萄糖的利用率。建议每周进行150分钟中等强度有氧运动,如快走、游泳或骑自行车,搭配抗阻训练如深蹲、俯卧撑,可进一步增强胰岛素敏感性。运动时间无需集中完成,每次30分钟、每日两次的碎片化锻炼同样有效。需注意,运动前后应监测血糖,避免空腹运动引发低血糖。

糖尿病前期的干预本质是“与身体对话”的过程。它不需要复杂的医疗手段,只需将健康意识融入日常选择——用一碗杂粮粥替代白米粥,用步行替代部分乘车时间,用定期监测替代侥幸心理。这些改变看似微小,却能逐步修复代谢平衡。正如医学界共识:糖尿病前期是“可逆转的窗口期”,抓住这个时机,便是为未来的健康投资最珍贵的“保险”。

淘配网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:炒股配资代理于2025年8月27日11时08分在北京逝世

- 下一篇:没有了